| 型式 | RX-78-2 |

|---|---|

| 所属 | 地球連邦軍 |

| 重量 | 43.4t |

| 頭頂部 | 18.0m |

| 出力 | 1,380kw |

| 推力 | 55,500kg |

| 装甲材質 | ルナ・チタニウム合金 |

| 搭乗者 | アムロ・レイ |

ガンダムの開発コンセプト

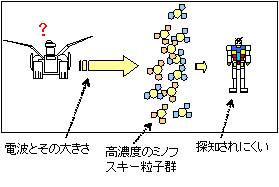

ミノフスキー粒子散布下での、レーダー等の観測機器が使えない状態での戦闘。

故意的・作為的に作り出す事が出来るこの環境下での、モビルスーツによる戦闘の有効性が ジオン公国軍の「ザク」によって実証された事による対抗策として開発された、地球連邦軍の後々のモビルスーツ開発と量産の礎となる機体です。

ガンダムは白兵戦をメインとした戦闘の運用データを収集する事が目的でしたが、バズーカやハイパーハンマー等も装備できる万能機で、地球連邦軍のあらゆる兵器開発に対し大きな影響を与えた「傑作機」です。

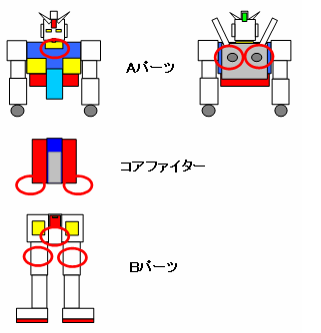

ガンダム最大の特徴「コアブロックシステム」

ガンダムの特徴の1つ。

機体が3分割します。

例えば戦隊物のロボットは、車が変形して足の部分になったり腕になったり、子供が見て「カッコイイー」と思わせる分離・合体や変形等の機構が盛り込まれています。

戦隊ロボは子供心を掴もうとするあまり、色んな機能を損なっていそうな合体機構もありますよね。

しかし、これはロマンです。

(暴太郎戦隊ドンブラザーズより)

しかし、ガンダムはそれとは違ったコンセプトや目的で分離合体します。

ガンダムは、なぜ分離合体できる構造となっているのか?

それには ちゃんとした理由があるのです。

地球連邦軍は、一年戦争勃発直後の戦場におけるザクの脅威を目の当たりにし その有効性から、それに対抗できる兵器を保有する目的でガンダムを極めて短い期間で開発しました。

もちろん、仕掛けられた戦争に負ける訳にはいかないので、 ガンダムには当時の最高技術を詰め込んでハイエンドかつハイコストな機体でありつつも、データを収集しなくてはならない大切な試作機でもあります。

もし、これを破壊されてしまえば 地球連邦軍の今後のモビルスーツ量産計画はとん挫してしまう可能性があり、ジオン公国の脅威に対抗できる兵器群と抑止力を失う事と等しい意味を持ちます。

何もかも「ぱぁ」になってしまう。

強いて言えば「戦争に負ける」と言う意味にもなります。

そこで、万が一破壊されても、せめてデータだけは回収できるように3分割する内の一つを戦闘機としても運用できる構造にし、最悪 逃げて帰って来れるようにしたのです。

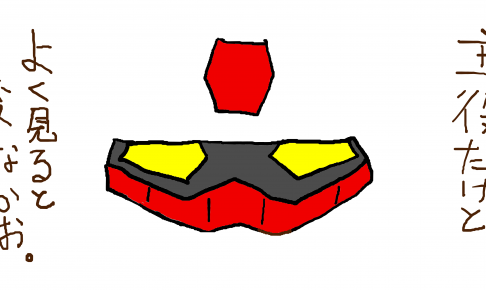

このコアブロックと呼ばれるユニットが変形して下図の戦闘機になります。

…絵が下手過ぎるダロ

【動画】コアブロックからコアファイターへの変形だヨ

コアブロックが変形してコアファイターとなります。

これで逃げてデータを守ります。

しかし、ホワイトベースが処女航海で これらを回収しにサイド7に入港した時、ジオン公国軍のシャア・アズナブル少佐にその動きを察知され基地への潜入を許してしまい、情報漏洩を恐れた地球連邦軍は、ブライト・ノアの指示でアムロが搭乗していたガンダム以外の3機を処分してしまいました。

- 敵に破壊される危機感

- 情報漏洩を恐れ自ら破壊

想像できるこの複雑な心境の中、ガンダムは残り1機となり、しかも正規パイロットがシャアの潜入による戦闘で亡くなってしまった事で、民間の少年 アムロ・レイをパイロットとし、ガンダムをそのまま運用する形となりました。

この事態を考えれば、地球連邦軍も戦乱の中 余裕も無く苦しい状況に立たされていた事が容易に想像できます。

ガンダムの装甲材とマグネットコーティング

ガンダムは当時の最高技術を詰め込まれ、その機密と戦闘データを守る為、もう一つ 最新技術が導入されています。

ガンダムの装甲材は高い強度の反面、量産には不向きで加工が困難で一部の試作機・ハイエンド機のみに採用された「ルナ・チタニウム合金」が用いられていました。

この為、アムロ・レイがパイロットとして未熟な時期も破壊から免れる事ができたのです。

その後、アムロのパイロットとしての技量も上がり、幾多の戦闘を経てニュータイプへ覚醒し驚異的な戦果を挙げる一方で、次第に機体の反応速度がアムロの能力に追い付けなくなってしまいます。

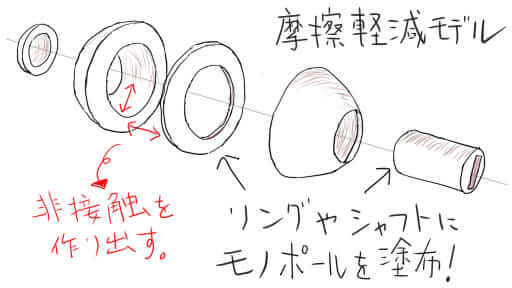

この状況を機に、各稼働部位の摩擦抵抗をほぼゼロにしてレスポンスを高める事が出来るという、当時の理論上での技術「マグネットコーティング」をテスト機の役割も担うガンダムにいきなり導入し、結果 ガンダムの反応速度を最大限に引き出す事に成功し、一年戦争時の最強とも言えるモビルスーツとなります。

マグネットコーティングを開発し、テストもしていないのに理論上大丈夫と言ってガンダムに施した張本人

モスク・ハン博士

ガンダムは位置付けがテスト機なので、実験台にされてもしょうがないか・・

結果オーライ!

これら最新技術を投入されたガンダムは、予想以上の活躍を遂げ、戦線に投入され終戦までのわずか3カ月の間に、

- モビルスーツ200機以上

- 艦船15隻以上

- モビルアーマー5機以上

を撃破する戦闘スコアを叩き出しました。

たった1機のモビルスーツが戦局を覆したとも表現されるその戦果は「ガンダム」というブランドを確立し、後の最新鋭テスト機の殆どをRX-78の技術を引き継ぐガンダムシリーズが担う事になります。

ガンダムのジェネレーター出力と配置

ガンダムは冒頭のスペックでも記述している通り、1,380kwの出力を有しています。

これは、ただ単純にジオン公国軍の主力モビルスーツ・ザクⅡを超える出力を得たかっただけではなく、ビームライフルやビームサーベルなどのビーム兵器を標準装備するために最低限必要である出力であった為です。

コアブロックシステムを採用していたガンダムは、分離できる各パーツにジェネレーター(ミノフスキーイヨネスコ型熱核反応炉)を分離配置させることにより、エネルギーの相互供給の仕組みを確立させています。

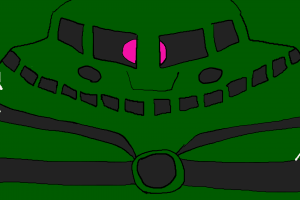

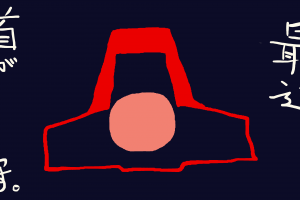

ガンダムのジェネレーター配置図だヨ

この図で示している赤丸の部分にジェネレーター(ミノフスキーイヨネスコ型熱核反応炉)が配置されています。

メインジェネレーターは、コアファイターに搭載されている2基で、サブジェネレーターはAパーツのバックパックにある2基です。

このバックパックのジェネレーターは、ビームサーベルのエネルギー充填用としても利用されます。

Bパーツの両足にも1基ずつ配置されていますが、このジェネレーターは脚部のみのエネルギーとして供給されます。

そして、首の下の部分と股の部分のジェネレーターが、「コ・ジェネレーター」と呼ばれるもので、簡単に言うと 補助サポートジェネレータ兼、余剰なエネルギーなどを回収し、効率の良いエネルギーバランスを保つ機能が追加されたジェネレーターです。

ジェネレーターの例だヨ

アムロ・レイがはじめてガンダムに搭乗したときに、

「す・すごい! 5倍のエネルギーゲインがある!!」

と言っているのは、このコ・ジェネレーターの機能で効率よくエネルギーが相互供給されていたからです。

これにより、最大出力1,380kwを確保することが可能となり、ビーム兵器を使いこなせる一年戦争時のハイエンド機として、また、これらのシステムが問題なく稼動するかのテスト機として、実戦投入されたのです。

「RX-78」シリーズ ガンダムのバリエーション

ガンダムの型式はRX-78と表記してあります。

- Rは、地球連邦軍所属の意味。

- Xは、試作機の意味

- 7は、ジャブローの工場に付与されていた製造工場ナンバー

- 8は、そこで8番目に開発された機種

という設定になっているそうです。

これは後付け設定で、諸説あるようです。

さらに型式の内にある、RX-78-2 の「2」についてですが、これはRX-78の機種を基にマイナーチェンジやカスタマイズが行われた機体の意味を指します。

RX-78ガンダムは、その完成度が高かった為、様々な機体が試作されています。

RX-78-1 プロトタイプガンダム

RX-78-1

プロトタイプ(テスト試作)ガンダム

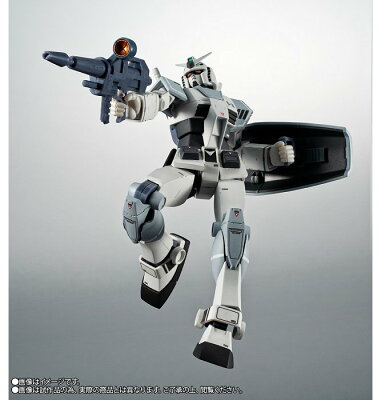

RX-78-2 ガンダム

RX-78-2

実戦投入され、アムロが搭乗した皆さんご存じのガンダム

RX-78-3 G-3ガンダム

RX-78-3

G-3ガンダムとも言われますが、アムロのニュータイプレベルにRX-78-2がついていけなくなった事でマグネットコーティングを施された機体を「3」としたと言う設定もあります。

RX-78-4 ガンダム4号機

RX-78-4

ガンダム4号機とも呼ばれることもアリ、宇宙での運用に主眼を置き、高機動型に改良されたガンダムだヨ。

RX-78-5 ガンダム5号機

RX-78-5

RX-78-4と連携運用される前提で設計された、通称ガンダム5号機。

基本スペックはRX-78-4とほぼ同等で、武装が異なる試験機です。

RX-78-6 ガンダムマッドロック

RX-78-6

実戦に配備される想定の無いテスト機で、ジャブロー攻略戦が初陣となり、ビーム残量ゼロになった場合の戦闘力低下を防ぐ目的で実弾系の装備が施されていマス。

この機体の砲撃戦データは、ジムキャノンⅡに応用されたという設定になっている様でス。

通称、ガンダムマッドロック。

RX-78NT-1 アレックスガンダム

RX-78NT-1

ホワイトベース隊のアムロ・レイに供給される予定だったニュータイプ専用ガンダム。

予めマグネットコーティングが施されていて、その結果レスポンスの速さにニュータイプ以外での操縦は非常に困難な機体でした。

RX-78-XX ガンダムピクシー

RX-78-XX

陸戦型ガンダムとは別に陸戦に特化したプランのガンダム。

デモ、一年戦争が終戦を迎えた為、開発は無期延期となった機体。

通称、ガンダムピクシー

RX-78E ガンダムGT-FOUR

- RX-78E

可変システムのテスト機として実戦投入された機体

通称、ガンダムGT-FOUR

まとめ・考察

ガンダムについて記述しました。

コアブロックシステムは、「データ回収が主な目的」としていますが、実際ちょっと難がありますよね。

個人的には、当時のスポンサーや商売上の問題で、「分離合体を取り入れた」と言うのが正しいのだと思います。

データ回収と言うのは後付けなのでしょう。

しかし、ガンダムのシリーズ作品は「リアルロボット系」と言われています。

ガンダム放映当時は、理論の後付けが出来ないようなロボットアニメや戦隊物の合体ロボットも多くありましたが、それに感化される事なく、それらとは一線を画したデザインと現実味で描かれています。

スポンサーの要望等がある中、「リアルロボット」と言う差別化を戦略的にやっていたとすれば、もの凄い功績ですね。

しかし、ガンダムの世界は空想です。

その空想に後付けで色々な理論を付加して楽しめるのもガンダムの魅力です。

「リアルロボット」にこだわったから、後付け出来る理論で盛り上がる土壌ができていたとも言えます。

- 見て楽しむ。

- 見たものを空想・妄想して楽しむ。

ガンダムの人気が衰えない理由の一つだと思います。

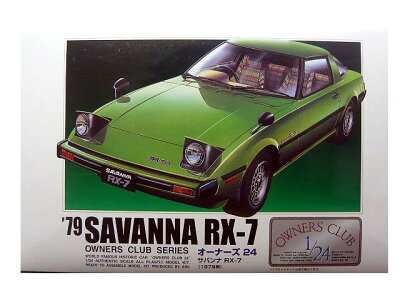

ちなみに、ガンダムの型式「RX」とあります。

この意味は、ガンダム放映当時(1970年代)スポーツカー マツダ・サバンナ RX-7が流行していた時で、それにあやかってつけられた名前なんだそうです。

マツダ・サバンナ RX-7

ロータリーエンジンを搭載した本格スポーツタイプ。

この年代の人にとっては憧れの車でした。

ガンダムのメカニックデザインを担当された大河原邦男先生の愛車でもあったそうです。

今でも後継機 RX-8が人気ですね。

実は放映前は「ガンダ-78」というのが決まっていたそうなのです。

ガンダムファンとしてはRXでよかったなぁ・・と思います。

この様に、ガンダムの機体はRX-78で纏まりました。

しかし、その前に実はガンダムのタイトルが最初は「ガンダム」ではなかったそうです。

最初に候補に挙がっていたのが

- フリーダム・ソルジャー

というもの。

このフリーダムソルジャーの設定の時は、少年たちが戦争に巻き込まれていく内容で、15少年漂流記をオマージュした様なストーリーだったそうですが、スポンサーからロボットを登場させる要望があがったらしく、タイトルを再考案する事になりました。

次に候補に挙がったのが

- ガンボーイ

というもの。

そして最終的にフリーダム・ソルジャーの「ダム」の部分とガンボーイの「ガン」の部分がミックスされ「ガンダム」になったそうです。

飲料水やお菓子などは中身が一緒でもネーミングが違えば売れ方は全く違うそうですが、もしガンダムがガンボーイだったらここまで人気が出て無かったかもしれませんね。

すいません。

以上 余談でした~。

型式番号の説明の部分、この記事で紹介されているのはティターンズ式で、グリプス戦役中しか使われなかったものだと思われます。

連邦式の法則だとRX-78の78は「U.C.0078設計・開発」の意味だったかと。

Chariotさん

コメントありがとうございます。

型式番号の解説についてはガンダムファクトファイルの70巻に記載されている内容を基にしたものです。

ただ、これも後付け設定なのでどれが本当の公式設定なのかは、判断が難しいですねー。

私も当初はChariotさんの書かれた意味だと思ってましたので。。

ガンダムは後付け設定が殆どなので、何かにつけて解釈の問題がでますね。

夕方にBSにて劇場版パート1をやっていたので観たのですが、今回は大気圏突入機能が印象に残りました。

ガンダムではとにかくデータを持ち帰る事に重きが置かれていたのでしょうが、後にバリュートを用いた成層圏からの空中機動(?)作戦、アプサラスやTR-5ファイバーのような弾道飛行による拠点強襲を旨としたMAが開発されるなど、大気圏突入機能を積極的に戦術へ取り込む動きが見られるようになります。

当のアムロは半ばヤケクソで試してみたのでしょうが、それが後の一つの流れを作ろうとは…

名無しの退役軍人さん

いつもコメントありがとうございます。

空中機動(?)作戦とありますが、私はその名称好きですね!

宇宙からの制空をとりつつも、ピンポイントでターゲットを狙えるこの作戦は、被弾するなどのリスクも少ないと思います。

機動兵器の強みをより活かせるし、可変機の登場機会を増やしてくれた夢のある作戦ですね。

後のバリュートには、RX-78-2がまとった半ジェル状(?)の大気圏突入機構は見られませんが、ものすごく乖離した技術だったのですかね。

ORIGINでは、RX-78-2よりも降下していたホワイトベースに向かって更に加速して追いつき、甲板にへばりついて摩擦熱から逃れた描写になっていましたね。

ORIGIN版のガンダムには大気圏突入機能が付加されていなかったと言う事かな。

プラモデルではいろいろなRX-78がラインナップされていますがどれが現実的でしょうか。私はver.一年戦争かオリジン版が一番かと思います。一番重点を置いているのは脚部、特に足裏面積です。地表などに立つときは自重を支えることになりますがver.2や3は接地面積が小さくて地面に沈んでしまいそうです。走るときの瞬発力にも影響が出るはずです。つま先を絞ったらダメです。本当は3分割もダメです。機械なのだから2分割で成立するのです。横浜のガンダムも足がきゃしゃで全くダメダメです。それに比べるとジオン系はどっしりしていていい感じです。デザインを現代風にするのはいいのですがもっと説得力のあるデザインになるように気を配ってほしいです。

ヴァージン一年戦争さん

コメントありがとうございます。

面圧ですよね。

およそ40tもの巨体を足2本で支えると言う事は、片足20t。

となりそうですが、モビルスーツは歩くので、片足に40tモロに掛かるという事になります。

ジャンプや着地など、アブソーバがあれど、衝撃荷重は40tを優に超えます。

ちなみに、日本の道路交通法では、車の軸重は10tを超えてはならないとされています。

また、車輪1つに5t以上を掛けないように法制定されていて、従って道路建設の強度もこれに則って設計されています。

市街地戦などの描写がありますが、モビルスーツは泥沼にハマったかのような足の取られ方をすると思います。

ヴァージン一年戦争さんが仰る通り、足をスリムにデザインして面圧が大きくなってしまうと、感覚的には足が刺さってしまう様な事象がおきますね。

ちなみにファイブスター物語に出てくるLEDミラージュなどは、いわばピンヒール履いてます。

かっこいいけど、戦えるのかな。。

接地圧についてもう一つ、ガンダム初戦でザクの顎を引きちぎるシーンについて。40t強のガンダムが50t強のザクを押し倒しますが、スラスター併用で対抗した様子はありません。果たして10tの重量差を押し倒すことができるのでしょうか。慣性重量を考えると無理なのではないでしょうか。また足裏面積にもつながりますが、かかる重量は相当なものです。沈み込まない描写がないのは変ではないでしょうか。