にゅ

ウェイブライダーに変形するのに0.5秒。

速えーナ。

こうして可変モビルスーツは、

- 第三次世代モビルスーツ

と呼ばれるようになります。

単機で完全変形し、高速・長距離移動を宇宙でも重力下でも場所を問わず運用出来るようになったので、あらゆる作戦に対応できる超万能機として、後々のモビルスーツの基となります。

第三次モビルスーツ迄のまとめと、主力世代機について

要約すると、

- 第一次世代 ⇒ 半外骨格構造(モノコック構造)

- 第二次世代 ⇒ 内骨格構造

- 第三次世代 ⇒ 内骨格構造+可変システム

となります。

この後、第四次世代 第五次世代と続いていきますが、その後の主力モビルスーツは、

- 第二次世代モビルスーツ

となっていきます。

…ハイ?

なんで逆行するのカ?

と、ハロみたいに思うかもしれません。

第四世代モビルスーツの概要

第四次世代モビルスーツとは、ガンダムZZやニューガンダム・サザビー等、大型のメガ粒子砲を備えたり、キュベレイなどのサイコミュシステムを用いたニュータイプ専用のモビルスーツがそれに当たります。

ニューガンダム

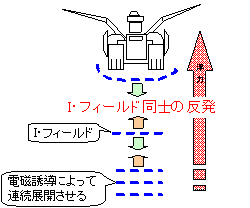

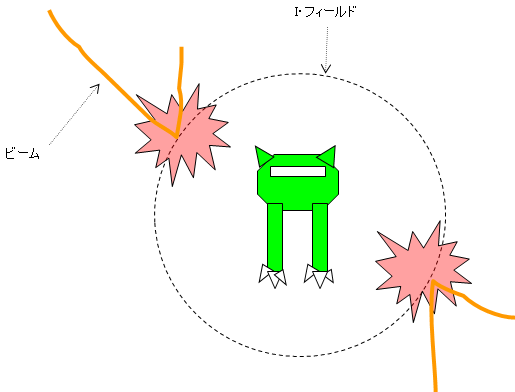

装備されているフィンファンネルは、ビームバリアを展開する事も出来ます。

サザビー

ファンネルはもちろん、腹部には大型メガ粒子砲を装備してます。

要は高コストでありつつ、特定のパイロットしか搭乗できないモビルスーツです。

第五世代モビルスーツの概要

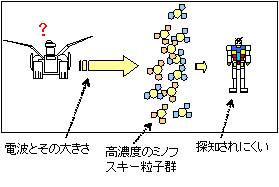

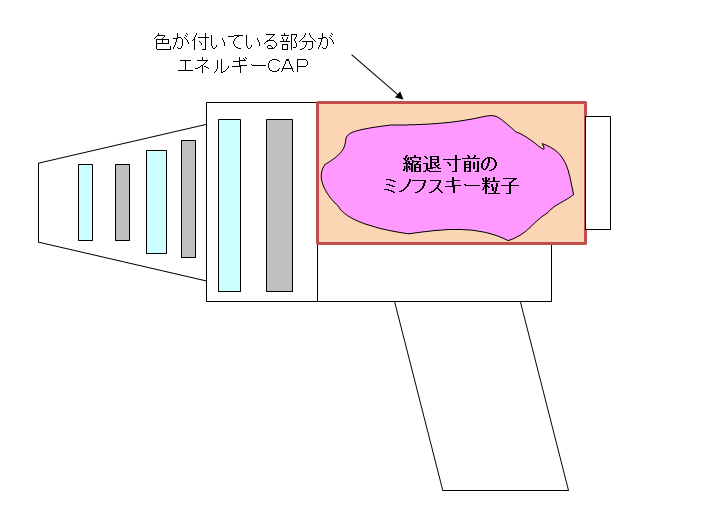

更に第五次世代は、第四世代の性能を保持しつつ、更にミノフスキークラフトを搭載させたモビルスーツがそれに当たります。

クスィーガンダムや、ペーネロペーが代表的な機体です。

クスィーガンダム

ブライト・ノアの息子、ハサウェイが乗ってます。

超高コストであるため、もちろん主力量産機となる訳がありません。

モビルスーツの性能と戦力バランス

軍事活動、すなわち戦いは「数」が重要とされます。

軍備体制を効率的に整える為には、性能とコストのバランスが良い第二次世代モビルスーツの需要が高まり、それが主要モビルスーツとなっていきました。

代表的な例で言えば、逆襲のシャアで登場する「ジェガン」がそれに当たり、宇宙世紀0093~0120年代まで、およそ30年程主力量産モビルスーツを務めています。

ジェガン

F91やガンダムUCにも登場してます。

第一次世代は論外。

第三次世代の可変機能は、特に重力下での運用で重宝されましたが、コストがネックとなり、少数量産されるに留まりました。

少数量産化された第三世代モビルスーツ

Zプラスです。

また 第四次世代機は、戦局によっては必要な場面も想定されますが、高性能な反面、それらが仮に破損・大破した場合は、大幅な戦力ダウンとなってしまい、部隊活動に対して大きな影響を与えるデメリットとなります。

つまり依存的になってしまい、部隊編成のバランスを整えることが難しくなるのです。

サッカーで言うなら、スター選手を軸にチーム作りして、その選手が怪我などで欠場すると、途端に勝てなくなるのと同じですね。

すんません。

以上、余談でした~。

百式=失敗作という誤解

すさん

コメントありがとうございます。

百式=失敗作と書くと、確かに誤解を招きますね。

可変機能については失敗作と書くべきでしょうか。

モビルスーツとしての性能は決して失敗ではないですよね。

ムーバブルフレームは一年戦争後に開発された技術でしたよね。

ジオン系MSやRXシリーズはモノコックやセミ・モノコックということですが、

手足などをアッセンブリとして破損の際に交換を簡略化したとか。

例えば、脚とかは各関節にショックアブソーバー機能があるはずですが、

モノコックだったらどう懸架するのでしょうか?

外装も応力吸収の一部に使おうとするのがモノコックの機能だと思います。

少なくとも車はそうです。

外力が四方からかかると思われるMSの場合,

成立初期からフレーム構造でないとおかしくないでしょうかね?

難問さん

いつもコメントありがとうございます。

装甲材に包まれている部位単位でモノコック構造とし、それをアブソーバー付きの各関節にジョイントさせる。

そんな構造なのでしょうか。

モノコック部位単体での応力吸収はできますが、あくまでも部位ごとの単体の話しで、例えばMSのスネ部分に攻撃を受け、その部位のモノコック構造単位は壊れないけど、関節からもげる。

関節に弱点を設けて、そこを壊して本体を守る構造というのであれば、思想としては理解できますね。

関節部分は巨大なヒンジとアブソーバを合体させた構造は何となく想像できるかなと思いますが、第一世代MSは外板と内部フレームの融合で持たせないと成り立たないほど、内部フレームが貧弱だったのでしょうか??

ある目標容積内で構造を納めようとすると、フレームだけデカくなって、外板が薄いハリボテみたいになり、一方で耐弾を重視すると外板が厚くなりフレームが貧弱になる。

これのバランスを考えたら、フレームと外板がお互いに依存しあう構造になってしまった。的なことなのですかね。

うむぅー。

?これ、回答になってますかね・・

世代の定義は複数の資料があって設定が違ってて曖昧だったと思います

特に第二と第四で定義されるMSに違いが出ます

「第四次世代 ⇒ 内骨格構造+直結式大出力メガ粒子砲内蔵」とする資料を多く見かけます

直結式大出力メガ粒子砲内蔵の有無からニューガンダムは第二世代とする考えが多いです

ニューガンダムの武装は大出力かもしれないが、直結式の内臓ではありません

世代=強さじゃなくて、構造の種類みたいな分け方なのでニューガンダムが当時最強なのは間違いないです

キュベレイはムーバブルフレームを持たないとする資料もあるようなので内骨格構造かどうか曖昧でよくわかりませんが、キュベレイも当時最強格なのは間違いない

私の中ではZZ時代に流行ったような、ゴテゴテしたり豪華な大出力路線のMSが第四次世代のイメージがなんとなくあります

ニューガンダムはシンプルだし、サザビーは腹部メガ粒子砲で直結式大出力メガ粒子砲内蔵の条件こそ満たしているけどシンプル寄りです

太郎さん

コメントありがとうございます。

ガンダムの様々な定義は「これ!」と言うものが無く、どれが正解かわからんのは否めませんね。

この世代設定も後付けなのでしょうし。。

「第四次世代 ⇒ 内骨格構造+直結式大出力メガ粒子砲内蔵」

この解釈は、異論ありません。

νガンダムは、ファンネル非装備なら確かに性能のいい第二次世代機と捉えられますね。

UCガンダムみたいにサイコフレーム内臓も別の世代にしても良いのでしょうが、あれは歴史から抹消されたようなもんでしょうから例外ですかね。

でもνガンダムもアクシズを押し上げた時、他のモビルスーツを無力化していった様は、サイコフレームの力なので第二世代と呼んでよいのか?

νガンダムも試作機なので正確には例外でしょうか?

うむぅ。定義が難しいですねー

量産化された機体は分類出来そうですが、試作機などワンオフに近い機体は世代そっちのけで造っている感がありますね。

「典型的な第四世代の代表格」

ゲーマルク

ドーベン・ウルフ

クィン・マンサ

ZZ

Ex-sは第四世代として紹介されることが多いです。

「第二世代だったり第四世代だったり曖昧な機体」

νガンダム:基本構造は原点回帰でファンネルは外付けなので、直結型メガ粒子砲を第四世代の条件に含めるなら満たしていないが、第四世代としてる資料も見かける。

サザビー:腹部に直結型メガ粒子砲を持ってるから第四世代の条件は満たしているけど第二世代寄り?なせいか第二世代とする説みあるようです。

第二世代の条件はムーバブルフレームの他にガンダリウムγ採用を条件として、ガンダムMkⅡは1・5世代とする資料も多く見かけました。

関係ないですが、MSとMAの定義もちょっと難しかったように思えます。

太郎さん

コメントありがとうございます。

ご指摘の通り、世代分けは曖昧な点が多いですね。

実際の兵器開発は目的とプランがあってその逆算で開発が進められ、その時点で何のカテゴリになるかが明確になると思いますが、ガンダムの世界の場合、思い付きや発想がビジュアルになっていますので、目的やコンセプトも後付けとなりこの様な曖昧な事になるのでしょうね。

文末のMSとMAの定義分けは、当サイトで記事にしていますので、読んでみて下さいね。

https://www.gundam-nyumon.com/neta/10206/